菅原道真の「神のまにまに」とは

百人一首に興味を持つ皆さん、こんにちは!特に「菅原道真(すがわらみちざね)」の「神のまにまに」という歌に心を惹かれた方々に向けて、この記事を書きました。

百人一首の中でも特に有名なこの歌は、歴史的な背景と深い意味が込められています。

しかし、なぜこの歌がそんなに魅力的なのでしょうか?

この記事では、百人一首の神秘的な世界に足を踏み入れ、特に「神のまにまに」にスポットライトを当てて、その歌の背景と意味に焦点を当てます。さあ、一緒に百人一首の奥深い世界を探求していきましょう。

- 菅原道真による「神のまにまに」の歌の全文とその意味

- 「神のまにまに」が百人一首の中で持つ歴史的、文化的背景

- 菅原道真の生涯と彼がこの歌に込めた思い

- 百人一首全体の選定基準と代表的な歌10選

百人一首「神のまにまに」の魅力を探る

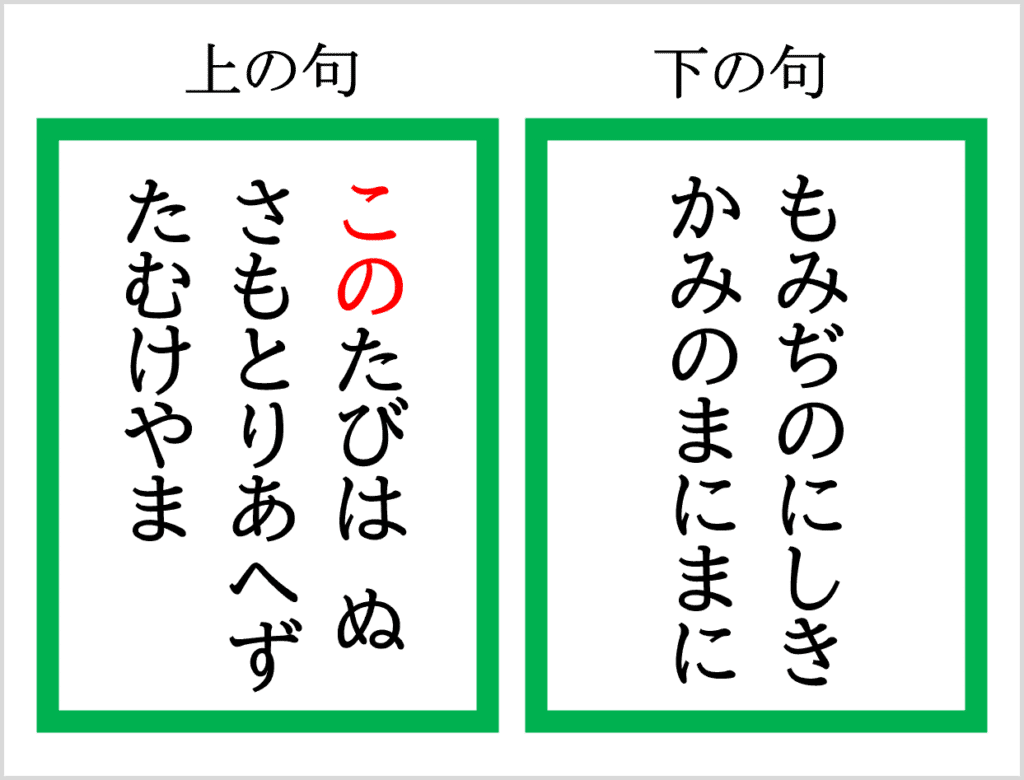

歌の全文:

このたびは 幣も取りあへず

手向山紅葉の錦 神のまにまに

このたびは ぬさもとりあへず

たむけやま もみじのにしき かみのまにまに

意味の解説:

- このたびは

- 「このたび」とは、この旅、またはこの機会という意味です。ここでは道真が特定の旅に出る様子を指しています。

- 幣も取りあへず

- 「幣(ぬさ)」とは、神様に捧げるための神聖な物品のことです。この部分は「幣を用意することもできなかった」という意味を表しており、準備が不十分であることを示唆しています。

- 手向山

- 「手向山(たむけやま)」は、京都と奈良を結ぶ途中にある山の名前です。ここでは、その山を旅の途中で通過する様子が描かれています。また、「手向け」とは神様に捧げるという意味もあります。

- 紅葉の錦

- 「紅葉(もみじ)の錦」とは、紅葉が美しく色づいた景色を、豪華な錦織の布にたとえた表現です。自然の美しさを詩的に描写しています。

- 神のまにまに

- 「神のまにまに」とは、「神の意のままに」という意味で、運命や自然の力に身を委ねる心境を表しています。道真が自らの運命を受け入れ、自然の中に慰めや美を見出そうとする姿勢が込められています。

この歌は、菅原道真が政治的な争いに敗れて太宰府に赴く途中、一時的な安らぎと自然の美しさを見出し、運命を受け入れる心境を美しく表現しています。

この歌は、自然界に対する深い敬意と、人生のさまざまな変化に対してどう向き合うかという考え方が表現されています。

つまり、美しい紅葉を見て自然の素晴らしさを感じる一方で、人生の困難や予期せぬ出来事にも柔軟に対応し、それを受け入れる心の広さを示している作品です。

菅原道真による歌24番の秘密

この「神のまにまに」という歌は、菅原道真(845年 – 903年)によって作られました。

彼は、35歳で最高の学問的権威「文章博士」となり、その後、54歳で右大臣にまで昇りつめた才能豊かな学者兼政治家でした。

しかし、899年に起きた政治的な陰謀に巻き込まれ、九州の太宰府へと左遷されるという悲運に見舞われました。

この歌は、彼が太宰府に赴く前、宇多天皇の宮滝御幸(おんたきごこう)の際に詠まれたものです。

菅原道真の深い内省と感情が込められており、特に「このたびは幣も取りあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」という部分は、彼の哲学的かつ詩的な考え方を反映しています。

簡単な幸せや自然の美しさを見出し、神々しい自然への畏敬の念を表しているのです。

この歌は、政治的な争いに敗れたものの、自然と調和することで心の平穏を見つけようとする道真の姿勢を象徴しています。

百人一首 24番の意味と魅力

24番目のこの歌は、自然の美しさと人間の心の動きを結びつけています。

特に、「手向山紅葉の錦」という表現は、紅葉がまるで宝石のように美しいことを伝えていて、読むと心が洗われるような感じがします。

また、神様に何も贈れないけど、美しい紅葉を捧げるという部分は、謙虚さや感謝の気持ちを表していて、とても心に響きます。

百人一首「神のまにまに」と日本文化

百人一首 の一番は誰ですか?

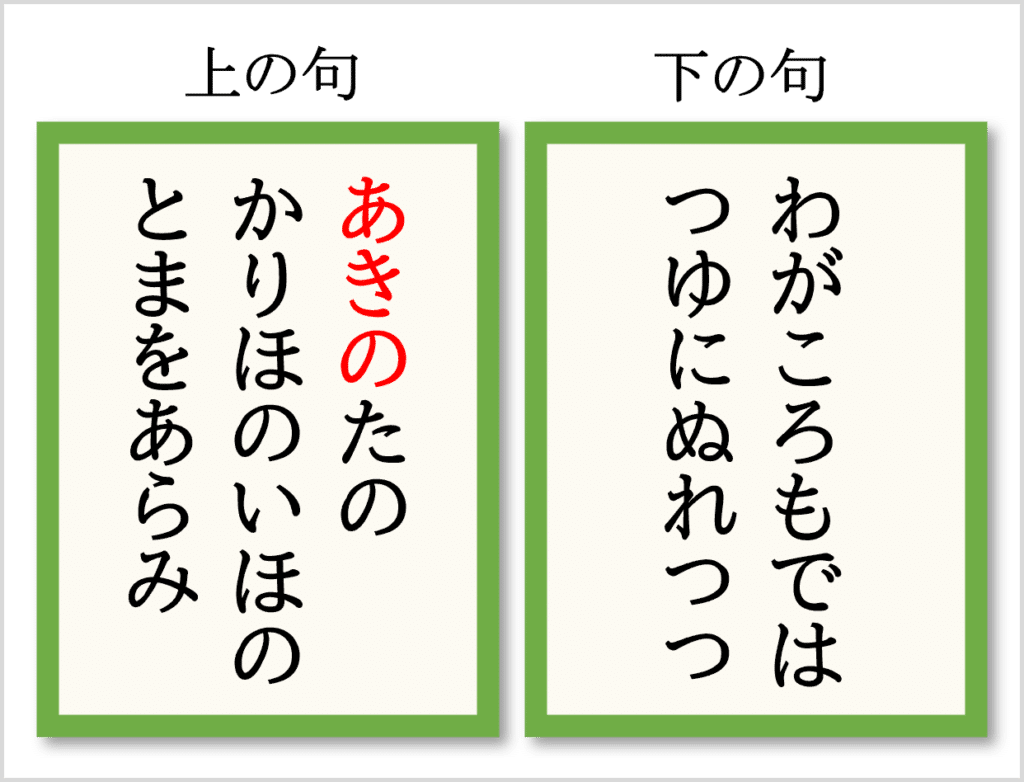

百人一首の最初の歌、つまり1番は天智天皇(てんじてんのう)が詠んだ歌です。

この歌は、日本の古代からの歴史や文化を感じさせる内容になっていて、百人一首の入り口としてとても重要な位置を占めています。

歌の全文:

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ

わが衣手は 露にぬれつつ

読み方:

あきのたの かりほのいほの とまをあらみ

わがころもでは つゆにぬれつつ

意味の解説:

- 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ

- 「秋の田(あきのた)」は秋の田んぼを意味し、「かりほのいほ」は仮設の小屋、「苫(とま)をあらみ」は草で作った屋根を指しています。つまり、秋の田んぼに建てられた仮設の小屋の草屋根を表しており、農作業の様子を描いています。

- わが衣手は 露にぬれつつ

- 「わが衣手(ころもで)」は自分の袖のことで、「露にぬれつつ」とは露で濡れている様子を表しています。これは、長時間外で作業をしている農民の姿を象徴しており、夜明け前の冷え込む時間に露で濡れる様子を詠んでいます。

この歌は、天智天皇が詠んだとされており、日本古代の農村の生活や自然との密接な関わりを美しく表現しています。

朝早くからの農作業の様子を通じて、当時の人々の生活の一端を垣間見ることができ、百人一首の冒頭として非常に象徴的な歌です。

暗記方法

百人一首を暗記するのは、最初は大変かもしれませんが、歌ごとにストーリーやイメージを作ると覚えやすくなります。

例えば、各歌に登場する自然の景色や感情を絵に描いてみたり、短い物語を考えてみるといいですね。

また、かるたを使って遊びながら覚えるのも効果的です。何回も繰り返し読んで耳に馴染ませることも大切です。

百人一首かるた:遊びと学び

百人一首かるたは、楽しみながら百人一首を学べる素晴らしいツールです。

遊びの中で、自然と歌の内容や作者を覚えることができます。

また、競技かるたとしても人気があり、集中力や反射神経を鍛えることができます。友達や家族と一緒に遊んでみると、より楽しいですよ。

恋愛テーマの探求

百人一首の中には、恋愛をテーマにした歌が多く含まれています。

これらの歌を通じて、昔の人々の恋の形や心情を垣間見ることができます。

恋に悩む様子や、愛する人への切ない想いが詠まれていて、今の私たちにも共感できる内容が多いです。

百人一首は何首ありますか?

百人一首は、文字通り「百人の歌人による一首ずつの歌」で、合計100首の歌から成り立っています。

これらは、古代から中世にかけてのさまざまな歌人たちが詠んだもので、それぞれに独特の美しさや感情が込められています。

百人一首の代表的な歌とその背景

百人一首には、自然の美しさ、恋愛、人生の感慨など、さまざまなテーマを扱う歌が含まれており、平安時代から鎌倉時代にかけての様々な時期に作られたものです。

以下に10首の代表的な歌とその意味、作成者と彼らの生涯や職業について紹介します。

- 天智天皇(てんじてんのう): 「秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」。この歌は、秋の田んぼで働く簡素な小屋を描き、農民の生活の厳しさと素朴な美しさを詠んでいます。天智天皇は飛鳥時代の天皇であり、政治的な職務を務めながら詩作にも手腕を発揮していました。

- 持統天皇(じとうてんのう): 「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山」。季節の移り変わりの美しさを詠んだ歌です。持統天皇は飛鳥時代から奈良時代初期の女性の天皇で、政治と文芸の両方に関心を持っていました。

- 在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん): 「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」。孤独に過ごす長い夜を山鳥の長い尾にたとえた歌です。業平は平安時代初期の宮廷貴族であり、政治家としても活動していました。

- 紀友則(きとものり): 「田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ」。この歌は自然の壮大さと美しさを表しています。紀友則は平安時代中期の貴族であり、和歌だけでなく、政治の世界でも活躍しました。

- 小野小町(おののこまち): 「契りおきし別れも知らずかたみに袖を濡らすも秋の夕暮れ」。切ない恋心を表現した歌です。小町は平安時代初期の著名な女性和歌詩人で、その詳細な職歴は不明ですが、宮廷に仕えていた可能性があります。

- 蝉丸(せみまる): 「君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」。愛情の深さと厳しい状況を詠んだ歌です。蝉丸の出自や職業は不明で、伝説的な盲目の歌人として知られています。

- 中納言家持(ちゅうなごんいえもち): 「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」。自然の美しさを讃える歌です。家持は平安時代中期の貴族で、中納言という高位の官職にあった人物です。

- 清原深養父(きよはらのふかやぶ): 「わたの原漕ぎ出でて見れば久方の雲ゐにまがふ沖つ白波」。広大な海の美しさと詩的なイメージを表しています。深養父は平安時代中期から後期の貴族で、官僚としての職務を持っていました。

- 壬生忠岑(みぶのただみね): 「忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな」。深い愛情と人生のはかなさを感じさせる歌です。忠岑は平安時代後期の貴族で、政治的な役割を担っていました。

- 藤原義孝(ふじわらのよしたか): 「浅茅生の小野の篠原しのぶれどあまりてなどか人の恋しき」。恋への切なさと自然の景色を美しく描いた歌です。義孝は平安時代後期の貴族で、藤原氏の一員として政治に関与しつつ文学にも深い関心を持っていました。

これらの歌は、日本古典文学の深さを感じさせる貴重な作品であり、それぞれの作成者は、詩作を趣味や文化的な活動の一環として行っていました。

当時の日本の貴族社会では、詩や和歌を詠むことが文化的教養の一部と見なされていました。

彼らの作品は、その生活や時代背景を反映しているため、ただの詩人というよりは、その時代の文化や社会を象徴する存在と言えます。

百人一首に含まれない紫式部と清少納言

彼らは平安時代中期の著名な女性作家であり、それぞれ「源氏物語」と「枕草子」で知られていますが、百人一首の選定には違う基準が用いられていました。

百人一首は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての歌が選ばれた歌集で、多くの人が誤解しているかもしれませんが、実はこの中に紫式部や清少納言の歌は含まれていません。

紫式部と清少納言の文学的地位

紫式部と清少納言は、日本古典文学において重要な位置を占めています。

紫式部は「源氏物語」を通じて物語性豊かな物語を創造し、清少納言は「枕草子」で日常生活の美しさや感慨を詩的に記述しました。

これらの作品は、当時の宮廷文化や貴族社会の洗練さを反映しています。

百人一首とは

一方、百人一首は藤原定家によって編纂された歌集で、それぞれの歌人から一首ずつ選ばれたものです。

定家は選定にあたり、歌の美しさ、技巧、表現力などを重視し、多くの場合、政治的または社会的な影響力も考慮しました。

その結果、紫式部や清少納言の歌は選ばれなかったのです。

文化的背景と意義

この選定の過程は、当時の文化的、社会的な背景を反映しています。

百人一首が作られた時期は、文学がさまざまな形で発展しており、それぞれの歌人の作品が個々の特性や時代背景を映し出していました。

紫式部と清少納言の作品は、他の勅撰和歌集には収録されているものの、百人一首の選定基準とは異なる文脈で評価されていたのです。

百人一首「神のまにまに」のまとめ

- 「神のまにまに」の全文と意味の解説

- 菅原道真による歌24番の背景と秘密

- 「もみじのにしきかみのまにまに」の詩的魅力と表現

- 自然への畏敬と人生の変転を描く道真の哲学

- 百人一首の歴史的背景と文化的意義

- 百人一首選定基準と各歌の特徴

- 百人一首における恋愛テーマの探求

- 紫式部と清少納言が百人一首に含まれない理由

- 平安時代の歌人たちの生涯と役割

- 百人一首かるたとしての楽しみ方と教育的価値

- 各歌の深い意味と文学的解析

- 百人一首における自然と季節の表現