藤原道長の御堂関白記、紫式部の源氏物語

平安時代、その華やかな宮廷文化の中心には、藤原道長と紫式部という二人の著名な人物がいました。

この記事では、藤原道長と紫式部の間に存在した特別な関係性に光を当て、それがどのように当時の文学と権力の世界において相互に有益な「ウィンウィンな関係」を築いたのかを探求します。

藤原道長と紫式部の関係の歴史的背景

藤原道長とは

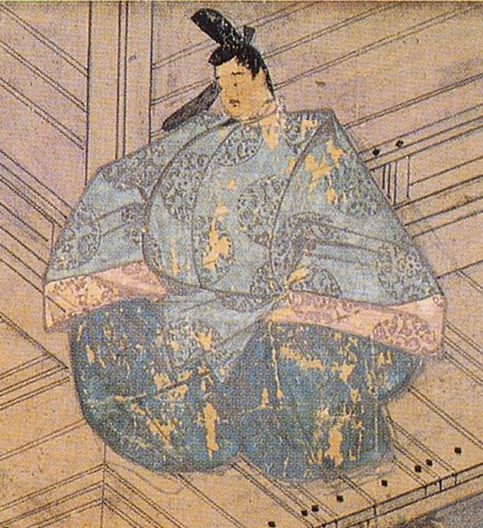

藤原道長(ふじわら の みちなが、966年 – 1028年63歳没)は、平安時代中期の日本の貴族であり、藤原北家嫡流の藤原兼家の五男として生まれました。

彼は日本の歴史上、最も強力な政治家の一人として知られています。

藤原道長は、従一位摂政太政大臣として、平安京(現在の京都)での政治的権力の頂点に立ち、その影響力は絶大でした。

道長は、自身の娘たちを天皇に嫁がせ、孫を天皇にすることで、藤原家の権力を強化しました。

彼の政治戦略は、藤原家が皇室と密接に関わり、事実上の日本統治を行う「摂関政治」の基盤を固めることに成功しました。

彼の四女威子は後一条天皇の中宮となり、三女妍子は三条天皇の中宮となりました。

また、道長は文化人としても知られ、和歌や日記の執筆にも情熱を注ぎました。

彼の日記「御堂関白記(みどうかんぱくき)」は、当時の政治、社会、文化に関する貴重な情報源とされています

道長の家族構成

- 父:藤原兼家(かねいえ) – 右大臣藤原師輔(のりすけ)の三男として、藤原北家の中でも重要な位置を占めていました。

- 母:藤原時姫(ときひめ) – 摂津守藤原中正(なかまさ)の娘で、道長にとって重要な家系をつなぐ役割を果たしました。

- 正室:源倫子(みなもとのともこ) – 左大臣源雅信(まさのぶ)の娘で、藤原道長との間に多くの子供をもうけました。

- 長女:藤原彰子(しょうし) – 一条天皇の中宮となり、後一条天皇と後朱雀天皇の母となりました。

- 長男:藤原頼通(よりみち) – 摂政、関白を務め、藤原北家の繁栄を支えました。

- 次女:藤原妍子(けんし) – 三条天皇の中宮となりました。

- 五男:藤原教通(のりみち) – 関白を務めました。

- 四女:藤原威子(いし) – 後一条天皇の中宮となりました。

- 六女:藤原嬉子(きし) – 後朱雀天皇の皇后となりました。

※ほかにも複数人いたとされています

藤原道長 年表

| 西暦 | 日本の年号 | 道長の年齢 | 主要な出来事 |

|---|---|---|---|

| 966 | 康保3年 | 1 | 藤原兼家の5男として生まれる。 |

| 972 | 天延2年 | 7 | 元服(少年が成人として社会的に認められる儀式) |

| 980 | 天元3年 | 従五位上に昇叙され、蔵人に任官した | |

| 986 | 寛和2年 | 21 | 従四位上に昇叙され、右近衛少将に任官しました |

| 987 | 永延元年 | 22 | 左大臣の源雅信の娘・倫子と結婚する。 |

| 991 | 正暦4年 | 26 | 権大納言に就任(大納言の補佐を務める役職大納言) |

| 995 | 長徳元年 | 30 | 兄・道隆の長男である伊周と後継者争いを繰り広げる。姉である詮子の後押しで内覧となる。正二位、権中納言に就任 |

| 996 | 長徳2年 | 31 | 左近衛大将(近衛府の将軍であり、天皇の護衛や警備を担当する重要な地位) |

| 1000 | 長保2年 | 35 | 長女・彰子を一条天皇の中宮にする。内大臣に就任 |

| 1001 | 長保3年 | 36 | 兄、藤原道隆の死により、摂政就任 |

| 1012 | 長和元年 | 47 | 次女・妍子を三条天皇の皇后にする。 |

| 1016 | 長和5年 | 51 | 彰子の産んだ敦成親王が後一条天皇になり、藤原道長は摂政となる。 |

| 1017 | 寛仁元年 | 52 | 摂政を長男・頼通に譲り、自身は太政大臣となる。自身が建立した法成寺で摂政の職を息子に譲る。 |

| 1018 | 寛仁2年 | 53 | 三女・威子を後一条天皇の中宮にする。 |

| 1019 | 寛仁3年 | 54 | 出家 |

| 1021 | 寛仁5年 | 56 | 6女・嬉子が敦良親王(後の後朱雀天皇)に嫁ぐ。 |

| 1028 | 万寿4年 | 63 | 病死する。最期は法成寺で過ごし、仏教への深い帰依を示す。 |

藤原道長と紫式部の関係を探る

藤原道長と紫式部の関係

平安時代の日本を象徴する二人、藤原道長と紫式部は、その時代の文化と政治において非常に特別な関係を築いていました。

藤原道長は、当時の最も強力な政治家であり、紫式部は優れた文学作品で知られる女流作家でした。

この二人の関係は、単なる主従関係を超えたものであり、それぞれにとって大きな意味を持っていました。

藤原道長の娘である中宮彰子が、紫式部を女房(お付きの女性)として迎え入れたことが、この特別な関係の始まりでした。

紫式部は、その卓越した文才を活かして中宮彰子のもとで活躍し、彰子のサロンを文化的に豊かなものにしました。

紫式部が『源氏物語』を執筆したのも、このような文化的背景の中でした。

道長は紫式部の才能を非常に高く評価しており、彼女に対して多くの援助を惜しまなかったと言われています。

たとえば、道長は紫式部を自身の邸宅や石清水八幡宮への参詣に同行させ、その才能を広く社会に示しました。

また、紫式部が『源氏物語』を執筆する際にも、彰子を始めとする貴族社会の女性たちがその読者となり、作品が広く受け入れられる環境を整えました。

紫式部の日記には、藤原道長の政治的な行動や日常生活が詳細に記されており、これは紫式部が道長の内部に深く関与していた証拠とも言えます。

この日記は後世に道長の人物像や当時の政治状況を理解する貴重な資料となっています。

このように、藤原道長と紫式部の関係は、互いにとって大きな利益と影響をもたらしました。

紫式部にとっては、道長の支援が文学的才能を開花させる大きな助けとなり、道長にとっては、紫式部の作品が自身の政治的イメージや家族の名誉を高める一助となりました。

この二人の関係は、平安時代の文化と政治の発展において欠かせないものであり、現代に至るまで多くの人々に影響を与え続けています。

藤原道長と清少納言の関係

藤原道長と清少納言の関係は、平安時代の貴族社会における複雑な人間模様を反映しています。

清少納言が仕えた藤原定子は、藤原道長の兄・藤原道隆の娘であり、一条天皇の皇后となりました。

道長と清少納言の間接的な関係は、主にこの定子を介して形成されました。

定子が皇后となった後も、清少納言は女房として彼女に仕え続け、自身の文学的才能を活かして定子のサロンを支えました。

このサロンは当時の文化の中心地の一つであり、清少納言の『枕草子』などの文学作品はここでの経験が大いに反映されています。

藤原道長が政治的な権力を握るにつれ、清少納言の彼に対する感情にも変化が生じました。

初めは定子と共に道長の政治的な興隆を支える立場にあった清少納言も、次第に道長の権力が強固になると、その疑念や批判的な視点を持つようになったかもしれません。

道長が権力の頂点に立つ環境の中で、清少納言は自身の立場や文学活動を通じて、独自の感性や価値観を表現していきました。

彼女の作品には、道長の時代の政治や社会、文化に対する洞察が織り交ぜられており、これは清少納言が道長や定子という時代のキーパーソンとどのように関わっていたかを示唆しています。

結局、藤原道長と清少納言の関係は、直接的な交流は限られていたものの、時代の中心で活躍した二人の人物が互いに影響を及ぼしあった、平安時代の文化と政治を象徴するものと言えるでしょう。

清少納言の敏感な観察眼は、道長の築いた政治的背景を背景に独自の文学世界を築き上げる原動力となりました。

藤原道長と天皇の関係

藤原道長と天皇との関係は、平安時代の政治的構造の中核をなすもので、特に一条天皇との関係は非常に複雑かつ重要でした。

藤原道長は自身の娘と息子を皇室に繋げることで、藤原氏の権力を極大化しました。

以下、道長と一条天皇との関係について、より詳細に解説します。

藤原道長の兄である藤原道隆の娘、藤原定子(ふじわらのていし)は一条天皇の皇后となりました。

この関係から、藤原道長は一条天皇に大きな影響力を持つようになり、後の政治的動向にも大きく関与することになります。

一方で、道長自身の娘である藤原彰子(ふじわらのしょうし)も一条天皇と結婚し、中宮という立場に就きました。

この時、一条天皇には「皇后」としての定子と「中宮」としての彰子、二人の正妻がいる状況となりました。

これは、同一の天皇に藤原道長の兄弟の娘がそれぞれ正妻として迎えられたという非常に珍しいケースであり、平安時代の貴族社会における複雑な人間関係を象徴する出来事と言えるでしょう。

このような藤原氏の女性たちが高い地位に就くことで、道長は天皇家に対して絶大な影響力を持つことができ、その結果、摂関政治の確立に大きく寄与しました。

天皇と道長の関係は、単なる主従関係を超え、政治的な意味合いを強く持っていたことが分かります。

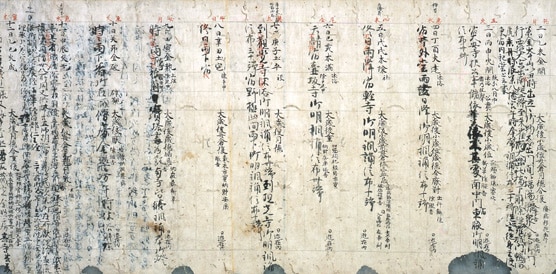

道長が書いた「御堂関白記(みどうかんぱくき)」とは

「御堂関白記(みどうかんぱくき)」は、藤原道長(ふじわらのみちなが)が著した日記です

道長は、長徳4年(998年)から治安元年(1021年)までの間に書き続け、そのほとんどが自筆本または良質の写本の形で現存しています。

この日記は、当時の公私の出来事を具注暦に記したもので、平安時代の貴族社会を知る重要な史料となっています。

また、この日記は現存する世界最古の直筆日記とされ、2013年にユネスコの世界記憶遺産に登録されました。

「御堂関白記」の名称は、道長が晩年に建立した法成寺が「御堂殿(みどうどの)」、「御堂関白殿」と呼ばれたことに由来します。

しかし、道長自身は関白にはならなかったため、「御堂関白記」の名称は厳密には誤りですが、江戸時代以降に広く用いられるようになりました。

なお、現在では京都の陽明文庫に自筆本14巻と古写本12巻が所蔵されています。

これらの本は国宝に指定されています。

この日記は、道長の政治活動や、当時の宮廷の様子、貴族社会の生活などが詳細に記されており、道長の和歌や漢詩なども収録されています。

これらの内容は、平安時代中期の政治や社会を知る上で、非常に貴重な史料となっています。

藤原道長の出家と晩年の生涯

藤原道長は、国の重要な役職「摂政」を務めていましたが、寛仁3年(1019年)の3月、52歳で出家を決意します。

出家とは、俗世を離れ仏教修行に専念することを指します。

出家の背景には複数の理由がありますが、主要な動機の一つが「病気」でした。

彼は晩年、糖尿病を患っていたのです。

出家後も道長は政治に影響力を保ち続け、その晩年は法成寺(ほうじょうじ)で過ごしました。

彼は、死後も仏として生まれ変わることを願い、自分の住んでいた土御門殿(つちみかどでん)の東側に大きなお寺を建てました。

しかし、晩年は家族との別れが続きました。

万寿4年(1027年)には三男の顕信と次女の妍子を失い、同年10月28日から病に倒れ、12月4日に逝去します。

その際、多くの僧侶が経文を唱えました。

彼の遺体は、陰陽師(おんみょうじ)の占いに従い、7日の夜に法成寺から鳥辺野へ運ばれ、そこで葬儀が執り行われました。

遺骨は翌朝、木幡(こはた)の宇治陵(うじりょう)へと移され、そこに埋葬されました。

宇治陵は、道長が建てた浄妙寺(じょうみょうじ)(京都府宇治市木幡(こはた))の近くに位置しています。

おすすめの本

藤原道長紫式部関係のまとめ

- 藤原道長は平安時代の政治の中心人物である

- 紫式部は藤原道長の娘・彰子に仕えたお付きの女性である

- 両者の関係性は平安時代の文化と政治に影響を与えた

- 紫式部の作品は道長の政治的イメージに寄与した

- 道長は文化人として紫式部を支援した

- 紫式部の文学が当時の貴族社会に与えた影響は大きい

- 道長と紫式部の関係性から平安時代の権力と文化の結びつきが見える

- 紫式部の『源氏物語』は道長家の影響を受けている

- 道長の政治戦略と紫式部の文学力が相乗効果を生んだ

- 紫式部に関する道長の言及は文学史において重要である