神秘に包まれた正倉院の魅力を探る

正倉院(しょうそういん)、その名を聞くだけで歴史の深さと文化的価値を感じさせる日本の宝庫。

奈良時代の息吹を今に伝えるこの貴重な施設は、毎年秋になると特別公開が行われ、世界中から多くの訪問者がその壮大な歴史と美術品に触れる機会を得ます。

しかし、正倉院とは具体的にどのような場所なのでしょうか?その建立の背景は?

何がそんなに特別なのでしょうか?正倉院の神秘に包まれた歴史と文化遺産の全貌に迫り、その魅力を存分にお伝えします。

正倉院歴史簡単に: その起源と発展

正倉院とは簡単に

正倉院(しょうそういん)は奈良市の東大寺境内にある、校倉造り(あぜくらづくり)の大型倉庫です。

聖武天皇・光明皇后(しょうむてんのう・こうみょうこうごう)ゆかりの品々をはじめとする、奈良時代に栄えた天平文化(てんひょうぶんか)を中心とした多数の美術工芸品を収蔵しています

正倉院は いつできた

正倉院の建立時期は明確ではありませんが、一般的には 奈良時代756年(天平勝宝8年)前後 とされています。

正倉院はどこにある?

正倉院は、奈良県奈良市雑司町129にあります。

誰が何のためにつくりました?

正倉院は、聖武天皇の妃であった光明皇后によって756年頃に設立されました。

これは、聖武天皇が亡くなった後、彼の遺品や関連する宝物を収蔵するための施設としての役割を果たすためでした。また、光明皇后は聖武天皇の遺愛の品を大仏に奉納する目的も兼ねていました

正倉院 特徴: 建築とデザインの独自性

校倉造(あぜくらづくり)

正倉院は、宝物を湿気から守るために、断面が三角形の横材を井桁(いげた)に積み上げた校倉造という木造建築様式で作られています。

校倉造は、古代から近世にかけての日本の伝統的な倉庫の建築様式で、柱と梁(はり)を組み合わせて壁を作る特徴があります。

また、正倉院の建築には釘が使われておらず、これは日本の伝統的な木造建築の特徴で、木材同士を組み合わせて建物を作る技術が発達していたためです。

釘を使わないことで、地震の際の揺れを吸収し、建物の耐震性を高める効果があります。

さらに、修理や改築が容易となり、長期間にわたって建物を維持することが可能となります。

高床式

- 正倉院の建築は、ヒノキ造りで、屋根は寄棟造りの瓦葺、南北に長く東向きに建てられている。

- 間口は33メートル、奥行きは9.4メートル、高さは14メートル、床下2.7メートルの高床式建物である。

- 床を高くした構造になっているという文字通りの造りなのですが、これは湿気対策と言われています。 床を低くすると湿気がたまりやすくなります。 風通しが床の高い場合と床の低い場合では異なるというのが理由なようですが、この違いによって低い床の場合、床下に湿気がたまってしまうと重要な建物を支える資材、木材が短い期間で悪くなってしまうのだそうです。

正倉院の歴史年表

| 西暦 | 事項 | 時代 |

|---|---|---|

| 756年 | 光明皇后が聖武天皇の遺愛品を東大寺に献納。この頃正倉が建設される | 奈良 |

| 971年 | 正倉の修理を行う | 平安 |

| 1031年 | 強風の被害を受けた勅封倉の修理を行う | 平安 |

| 1039年 | 盗賊による勅封倉の焼き討ちと宝物の窃盗 | 平安 |

| 1057年 | 南倉を11日間かけて修理する | 平安 |

| 1079年 | 北倉の北西角破損を修理する | 平安 |

| 1100年 | 勅封倉の修理 | 平安 |

| 1130年 | 勅封倉に湿損の疑いがあるため,法会で東大寺を訪れた右中弁らと東大寺別当が点検を行う | 平安 |

| 1189年 | 東大寺の要請により,激しい湿損があるとされる勅封倉の点検を行うため,造東大寺司長官らが下向する | 平安 |

| 1193年 | 北倉・中倉の修理 | 鎌倉 |

| 1230年 | 北倉・南倉の修理 | 鎌倉 |

| 1243年 | 勅封倉の修理 | 鎌倉 |

| 1254年 | 北倉東面北端に落雷。これにより破損した扉・柱六本などを,交換・修理する | 鎌倉 |

| 1602年 | 徳川家康の命により,正倉修理事前調査を行う | 江戸 |

| 1603年 | 徳川家康の命により,正倉の修理を行う | 江戸 |

| 1663年 | 幕府,正倉の修理を命じる | 江戸 |

| 1666年 | 幕府の命を受け,中倉の小破を修理す | 江戸 |

| 1690年 | 正倉の破損検分書作成 | 江戸 |

| 1693年 | 正倉の修理 | 江戸 |

| 1831年 | 東大寺,奈良奉行所に正倉院屋根葺替修理の口上書を提出 | 江戸 |

| 1835年 | 正倉の本体工事と屋根葺替修理 | 江戸 |

| 1875年 | 正倉及び宝物の政府管理開始 | 明治 |

| 1877年 | 正倉の修理 | 明治 |

| 1880年 | 伊藤博文の建議により,正倉内にガラス扉付の陳列棚を設ける | 明治 |

| 1913年 | 正倉の全面解体修理 | 大正 |

| 1972年 | 正倉院宝物の材質や技法、構造の忠実な再現に重点をおいた模造製作が始まる | 昭和 |

| 1997年 | 天平文化を中心とした多数の美術工芸品を収蔵していた建物、国宝に指定 | 平成 |

| 1998年 | 「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された | 平成 |

| 2011年 | 正倉の屋根葺替修理及び小屋組の補強を行 | 平成 |

| 2018年 | 正倉院の修理開始 | 令和 |

| 2023年 | 正倉院の修理完了 | 令和 |

正倉院歴史簡単に: 貴重なコレクションと文化の影響

正倉院 何がある: 所蔵品の概要

- 正倉院宝物の起源は、756年に光明皇后が聖武天皇の遺愛品などを大仏に奉献したことが最初ですが、その後も光明皇后や東大寺の僧侶などがさまざまな品物を献納しました。正倉院宝物は、奈良時代から平安時代にかけての約200年間にわたって形成されたものです。

- 正倉院宝物は、約9000点の品々が3倉に分納されていますが、その内訳は、北倉に約6000点、中倉に約2000点、南倉に約1000点です。また、正倉院宝物のうち、約3000点が国宝に指定されています。

- 正倉院宝物の特徴は、古代の美術工芸の粋を集めた文化財の一大宝庫であること、奈良時代の日本を知るうえで貴重な史料であること、などですが、もう一つの特徴として、正倉院宝物の保存状態が非常に良好であることが挙げられます。正倉院宝物は、正倉院正倉の高床式倉庫に収められ、湿度や温度が一定に保たれているため、色彩や質感が鮮やかに残っています 。

- 正倉院宝物の管理は、現在は宮内庁の施設等機関である正倉院事務所が行っていますが、その歴史は古く、奈良時代から東大寺の僧侶が正倉院の管理者として任命されていました。江戸時代には、正倉院の管理者は正倉院別当と呼ばれ、正倉院宝物の修理や整理を行っていました 。

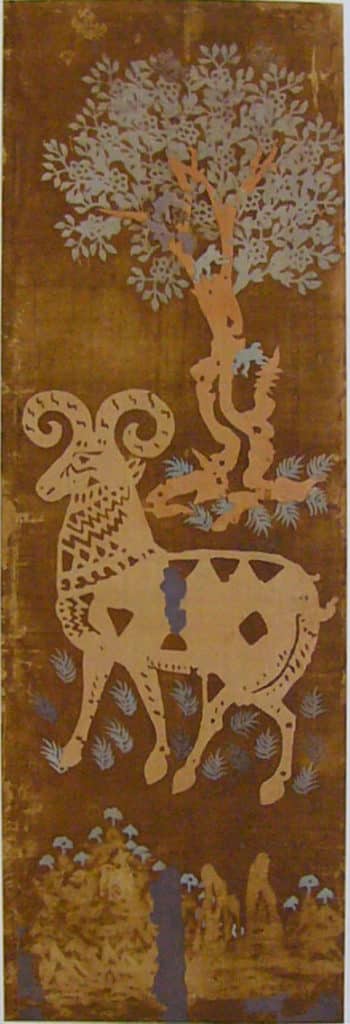

- 宝物の内容は、調度品、楽器、遊戯具、武器・武具、文房具、仏具、文書、染織品など、多彩なものですが、その中でも特に有名なものとして、聖武天皇の玉座や冠、光明皇后の鏡や笛、唐からの輸入品である夜光貝や鼈甲、東大寺大仏開眼会に使われた伎楽面や楽器などがあります 。

- 異国風のデザインを取り入れた日本産の宝物は、正倉院宝物の9割以上を占めますが、その比率は倉によって異なります。北倉には日本産の宝物が約95%、中倉には約90%、南倉には約80%あります。異国風のデザインは、西アジアや中国から伝わったものを日本で模倣したり、独自に発展させたりしたものです 。

- 中国(唐)や西域、ペルシャなどからの輸入品は、正倉院宝物の約10%を占めますが、その中でも特に貴重なものとして、唐の皇帝や貴族からの贈り物である金銀錫器や絹織物、西域から伝来した仏教美術品やガラス器、ペルシャからもたらされた象牙や瑠璃などがあります 。

- 日本がシルクロードの東の終点と言われる由縁は、正倉院宝物の多くが異国風のデザインを取り入れた日本産であること、そして中国(唐)や西域、ペルシャなどからの輸入品も含まれていることから来ていますが、これは正倉院宝物がシルクロードの交易の成果を示しているということです。シルクロードの交易は、中国西部の長安或いは洛陽から始まり、シリアのアンティオキア又はローマに至るまでの広範囲にわたり、その東の終着点が奈良の正倉院とされていますが、これは正倉院宝物が作られた奈良時代における日本の国際的な位置づけを示しています 。

正倉院展と公開: 宝物の見学機会

正倉院展は、正倉院が所蔵する宝物を一般に公開する展覧会で、毎年秋に開催されます。

正倉院宝庫は毎年秋に勅封が解かれ、宝物の点検が行われます。

その時期に合わせて、宝物を一般に公開する正倉院展が開催されます。

出陳宝物の選定は、宝物の全体像が分かるように配慮しつつ、最新の研究成果が得られた品や話題性のある品が選ばれています。

正倉院展は昭和二十一年(一九四六)に第一回が奈良帝室博物館で開催され、その後東京で行われた三回(昭和二十四年、三十四年、五十六年)を除き、毎年、奈良で開催されています。

正倉院展の公式ホームページでは、正倉院展の見どころや宝物の魅力、展覧会の開催概要、チケット情報、展示の見どころ、出陳宝物、アクセス情報、過去の展覧会の概要などを紹介しています。

また、奈良国立博物館で開催される正倉院展では、およそ9000件にも上る正倉院宝物の中から毎年60件前後が公開されます。

これらの宝物を通して、奈良時代の貴人たちの異国情緒あふれる華やかな暮らしぶりが垣間見られます。

おすすめの本

正倉院歴史簡単に:まとめ

- 正倉院は奈良時代に創設された日本の文化遺産である

- 光明皇后が聖武天皇の遺愛の品を奉献したことが起源である

- 校倉造という独特の建築様式で知られる

- 収蔵されている宝物は工芸品、文書、織物など多岐にわたる

- 正倉院宝物は日本だけでなく世界的にも価値が高い

- 年に一度の特別公開時には多くの来場者で賑わう

- 特別公開では普段見ることのできない宝物が展示される

- 正倉院文書は奈良時代の政治や文化の貴重な情報源である

- 正倉院の存在は奈良時代の国際関係の理解にも寄与する

- 特別公開は事前に申し込みが必要な場合もある

- 正倉院とその宝物は世界遺産にも登録されている

- 正倉院の研究は日本の歴史や文化理解を深めるのに寄与する