岡本太郎の名言と死因—“孤独”を力に変えた人生とは?

「芸術は爆発だ!」――岡本太郎さんのこの名言は、多くの人の記憶に刻まれています。

しかし、彼の人生は単なる情熱の爆発ではなく、深い「孤独」と向き合いながら生きた軌跡でもありました。

1996年1月7日、岡本太郎さんはパーキンソン病に伴う急性呼吸不全で亡くなりました。

彼は生前から「死は祭りだ」と語り、葬儀を嫌い、最後まで自分らしい人生を貫きました。

そんな岡本太郎さんが残した数々の名言の中でも、特に「孤独」をテーマにした言葉には、現代を生きる私たちに響くメッセージがあります。

彼の著書『孤独がきみを強くする』には、他人に流されず、自分の信じる道を歩む大切さが詰まっています。

本記事では、岡本太郎さんの死因を入り口に、彼が「孤独」をどう捉え、それを力に変えたのかを探ります。

彼の名言や作品に込められた哲学から、私たちが学べることとは何なのか、一緒に見ていきましょう。

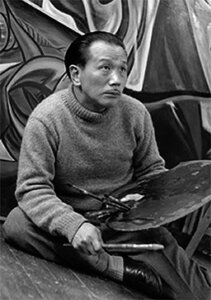

岡本太郎とは?その生涯と経歴

岡本太郎のプロフィール

岡本太郎(おかもと たろう)さんは、1911年(明治44年)2月26日、神奈川県橘樹郡高津村大字二子(現在の川崎市高津区二子)で生まれました。

幼少期から芸術に囲まれた環境で育ち、後に日本を代表する前衛芸術家となります。

- 生年月日: 1911年(明治44年)2月26日

- 出身地: 神奈川県橘樹郡高津村大字二子(現・川崎市高津区二子)

- 学歴: 東京美術学校(現・東京藝術大学)中退、パリ留学

- 血液型: O型

- 職業: 芸術家、作家

- 代表作: 「太陽の塔」「明日の神話」「重工業」 など

- 没年: 1996年(平成8年)1月7日(満84歳)

幼少期と芸術との出会い

岡本太郎さんは、芸術一家に生まれました。父は漫画家であり小説家の岡本一平さん、母は作家の岡本かの子さんという環境で育ち、幼い頃から芸術に触れる機会が多くありました。

子供の頃から絵を描くことに興味を持ち、成長するにつれてその才能が開花していきました。

やがて東京美術学校(現・東京藝術大学)に進学し、さらに本格的に芸術の道を歩み始めます。

パリ留学と戦争体験が与えた影響

1930年(昭和5年)、岡本太郎さんは19歳で単身フランス・パリに渡り、ソルボンヌ大学で哲学や美術を学びました。

この留学経験は、彼の芸術観に大きな影響を与えました。

- シュルレアリスム(超現実主義) の思想に触れ、前衛芸術を志すようになる

- ピカソやジョルジュ・バタイユなどの芸術家と交流

- 抽象芸術に傾倒し、独自の表現を模索する

しかし、1940年(昭和15年)に第二次世界大戦が勃発し、岡本太郎はフランスから日本へ帰国。

その後、戦争により日本陸軍に召集され、中国戦線に派遣されました。

戦争中の体験は、彼の人生観や芸術観に強い影響を与えました。

戦後、岡本太郎さんは「戦争という極限状態を生きたことで、自分の芸術がさらに強くなった」と語っています。

代表作「太陽の塔」誕生までの歩み

戦後、岡本太郎さんは前衛芸術家として活躍し、数々の作品を生み出しました。

その中でも最も有名なのが、1970年の大阪万博のシンボル「太陽の塔」 です。

「太陽の塔」は、当時の日本の成長と未来への希望を象徴する作品として、圧倒的なインパクトを与えました。

- 「芸術は爆発だ!」という言葉とともに、唯一無二の作品を創出

- 目が3つある奇抜なデザインは、「過去・現在・未来」を表現

- 1970年の大阪万博で披露され、日本中で話題となる

この作品を通じて、岡本太郎さんは「芸術とは型にはまるものではなく、自由であるべき」というメッセージを発信しました。

私生活—配偶者や子供について

岡本太郎は生涯独身を貫きました。結婚はせず、子供もいませんでした。

しかし、彼のそばには長年のパートナーであり秘書を務めた岡本敏子(おかもと としこ)さんがいました。

敏子さんは、岡本太郎さんの仕事を支え、彼の思想や作品を広める役割を果たしました。

彼女自身も岡本太郎さんの芸術を深く理解し、「岡本太郎記念館」の設立など、彼の遺産を守る活動を続けました。

また、岡本太郎さんは「家族」という概念に縛られず、「人はもっと自由に生きるべきだ」と考えていたため、結婚にこだわらなかったとも言われています。

岡本太郎の死因とは?その最期と晩年の生活

晩年における創作活動と健康状態

岡本太郎さんは、晩年にパーキンソン病を患い、身体の自由が徐々に制限されていきました。

しかし、彼の創作への情熱は衰えることなく、最期まで作品制作に取り組み続けました。

特に晩年の作品である『雷人』は、彼の不屈の芸術家魂を象徴するものとして知られています。

手の震えと闘いながらも描かれたこの作品は、彼の「どんな状況でも芸術と向き合い続ける」という強い意志を感じさせます。

また、パーキンソン病の進行により、言葉を発することが難しくなるなどの症状が見られました。

それでも彼は、展覧会に出席し、自身の作品の前に立ち尽くす姿が目撃されています。

さらに、晩年には絵を描くことが困難になったため、土を手でこねるなど、新たな表現方法を模索していたとも伝えられています。

彼の人生はまさに「芸術は爆発だ!」という言葉の通り、最後の瞬間まで創作に身を捧げたものでした。

晩年のメディア出演と社会的影響

岡本太郎さんは、晩年には創作活動だけでなく、バラエティ番組やクイズ番組などにも出演し、その独特のキャラクターで広く親しまれました。

彼の発言や立ち振る舞いは強烈なインパクトを与え、一般の視聴者にも「芸術とは何か?」を考えさせる機会を提供しました。

特に、「芸術は爆発だ!」というフレーズは、彼の代名詞として日本社会に浸透し、芸術の枠を超えて、多くの人々の記憶に残る言葉となりました。

また、岡本太郎さんは「人としての自由と権利を重んじる」という考えを持ち、周囲と異なることを恐れず、自分の信念を貫き通す姿勢を生涯崩しませんでした。

そのため、彼の生き方は多くの人に勇気を与え、現代でも再評価されています。

「死は祭りだ」—葬儀を拒んだ理由とは?

岡本太郎さんは、生前から「死は祭りだ」と語っており、葬儀やお別れの儀式を好まなかったことが知られています。

彼にとって「死」は、哀しむものではなく、「生の一部」として捉えるべきものだったのです。

そのため、彼の死後、正式な葬儀は執り行われませんでした。

その代わりに、1996年2月26日、東京・草月会館にて「岡本太郎と語る広場」というお別れ会が開かれ、多くの芸術家や文化人、一般のファンが訪れました。

参加者は、彼の作品や言葉を通じて岡本太郎さんの精神を感じ、改めてその偉大さを実感する場となりました。

また、彼のパートナーであり秘書を務めた岡本敏子さんは、「太郎さんの意思を尊重し、普通の葬儀はしなかった」と語っています。

岡本太郎さんにとって、「死」とは単なる終わりではなく、新たな創造へとつながる一つの節目であったのかもしれません。

『孤独がきみを強くする』に学ぶ、岡本太郎の人生哲学

『孤独がきみを強くする』とはどんな本?

『孤独がきみを強くする』は、岡本太郎さんが生前に残した言葉をまとめた一冊です。

この本には、彼の独自の生き方や哲学が凝縮され、「孤独」をどのように捉え、それを力に変えるかがテーマとなっています。

岡本太郎さんは、「孤独=悪いもの」ではなく、むしろ「自分を高めるための重要な時間」と考えていました。

例えば、本書の中にはこんな言葉があります。

「孤独は弱さではない。孤独に耐えることができる人間だけが、本当に強くなれるのだ」(『孤独がきみを強くする』より)

このメッセージは、現代社会においても響くものがあります。

SNSや周囲の評価に左右されがちな時代だからこそ、「孤独を恐れず、自分自身と向き合うことが大切」だと教えてくれます。

岡本太郎が伝えた「孤独の力」とは?

岡本太郎さんは、芸術家として常に「型にはまらない生き方」を貫いていました。

それは、時には孤立を生むこともありましたが、彼にとっては「人と違うこと」を恐れる理由にはなりませんでした。

「孤独であることを喜べ。それは、自分の生命の燃焼なのだ」(『孤独がきみを強くする』より)

彼にとって、「孤独」とは単なる一人ぼっちではなく、「他人に流されずに、自分の道を切り開くためのエネルギー」だったのです。

岡本太郎さんの芸術も、その哲学の延長線上にあります。

「太陽の塔」「明日の神話」 などの作品には、彼の強烈な個性と孤独を貫いた生き様が表れています。

現代の私たちに響くメッセージ

岡本太郎さんの「孤独を力にする」という考え方は、現代に生きる私たちにとっても、大きなヒントになります。

特に、今の時代はSNSや周囲の評価に振り回されることが多く、「人と違うこと」に不安を感じやすい環境です。

この本が伝えるメッセージは、単に芸術家だけでなく、どんな職業や環境の人にも当てはまるものです。

- 周囲と違うことを恐れず、自分の意志を持つこと

- 失敗を恐れず、挑戦し続けること

- 他人の評価に振り回されず、自分の価値観を大切にすること

これらは、岡本太郎さんが生涯をかけて証明した「孤独の力」と言えるでしょう。

岡本太郎の生き方から学ぶこと

挑戦を恐れない生き方のヒント

岡本太郎さんは、生涯を通して「挑戦することの大切さ」を強く訴えていました。

この姿勢は、現代に生きる私たちにも大きな示唆を与えてくれます。

「やりたいことがあっても、人の目が気になって行動できない」という人は多いですが、岡本太郎さんの生き方を知ることで、「恐れずに挑戦することこそが、自分の人生を切り開くカギ」だと気づくはずです。

彼の作品に表れるメッセージ

岡本太郎さんの作品には、彼の生き方や哲学が色濃く表れています。

代表作の一つである「太陽の塔」は、その象徴的な存在です。

また、「明日の神話」 という巨大壁画は、人間のエネルギーと希望をテーマに描かれました。

この作品には、「どんな困難にも負けずに立ち上がる力」が込められています。

彼の作品は、単なる芸術作品ではなく、「人間の生きる力」そのものを表現しているのです。

だからこそ、見る人に強いインパクトを与え、心に響くのかもしれません。

まとめ

岡本太郎さんの生き方から学べることは、次の3つです。

✅ 「挑戦を恐れないこと」

➡️ 人と違うことを恐れず、自分が信じる道を進む

✅ 「孤独を味方につけること」

➡️ 一人の時間を成長の機会と捉え、自由な生き方を実践する

✅ 「作品に込められたメッセージを感じること」

➡️ 彼の作品には「生命の爆発」が込められている

岡本太郎さんは、常識にとらわれず、「自分の人生を生きることこそが最も重要だ」と示し続けました。

彼の言葉や作品から学べることは、これからの時代を生きる私たちにとっても、大きな指針となるでしょう。

最後に

この記事を通して、岡本太郎さんの「孤独」「挑戦」「自由」に対する考え方が、現代を生きる私たちにも深く響くものであることが伝われば幸いです。

もし、この記事を読んで岡本太郎さんの哲学に興味を持ったら、ぜひ『孤独がきみを強くする』を手に取ってみてください。彼の言葉が、あなたの人生のヒントになるかもしれません。