江戸文化の立役者・蔦屋重三郎の死因を徹底解明

「蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)」という名前を聞いたことはありますか?

江戸時代、浮世絵や洒落本といった、当時の最先端の文化を牽引した人物です。

喜多川歌麿や葛飾北斎など、今では誰もが知る有名絵師たちを世に送り出したのも、実は蔦屋重三郎の功績なのです。

そんな蔦屋重三郎ですが、48歳という若さでこの世を去っています。

一体、彼はどのような人物で、どんな人生を歩んだのでしょうか?

そして、その死因にはどんな謎が隠されているのでしょうか?

今回は、蔦屋重三郎の生涯を辿りながら、彼の死因について様々な角度から考察していきます。

吉原という特殊な環境で生まれ育ったこと、幕府の規制に翻弄されながらも出版事業を続けたこと、そして、謎に包まれた彼の死。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも蔦屋重三郎の魅力に惹き込まれているはずです。

【2025年NHK大河ドラマ「べらぼう」放送間近!】

2025年1月5日より、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」がスタートします。

この作品では、江戸時代に活躍した出版業者・蔦屋重三郎の波乱万丈な人生と、彼が築き上げた江戸文化の華やかさが描かれます。

主役の蔦屋重三郎を演じるのは、人気俳優の横浜流星さん。彼がどのように江戸文化の立役者を表現するのか、期待が高まっています。

蔦屋重三郎の死因とその背景

蔦屋重三郎とは何をした人?

蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう、1750年2月13日 – 1797年5月31日)は、江戸時代中期に活躍した出版業者であり、文化振興に多大な貢献を果たした人物です。

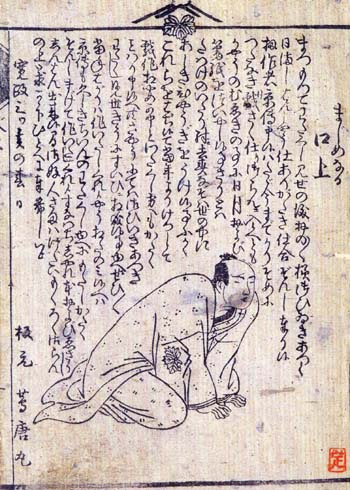

彼の本名は「柯理(からまる)」で、屋号「蔦屋(つたや)」を用いて出版事業を展開しました。

通称「蔦重」として親しまれ、彼の名は江戸時代の出版業界で一目置かれる存在となりました。

蔦屋重三郎は、浮世絵や洒落本を通じて江戸庶民文化を発展させた立役者であり、現代においても「蔦屋」の名は文化的象徴として広く知られています。

**蔦屋重三郎(本名:喜多川柯理)**は、1750年(寛延3年)1月7日(旧暦)、江戸の新吉原(現在の東京都台東区千束)で生まれました。新暦に換算すると、1750年2月13日にあたります。

主な功績

浮世絵の普及

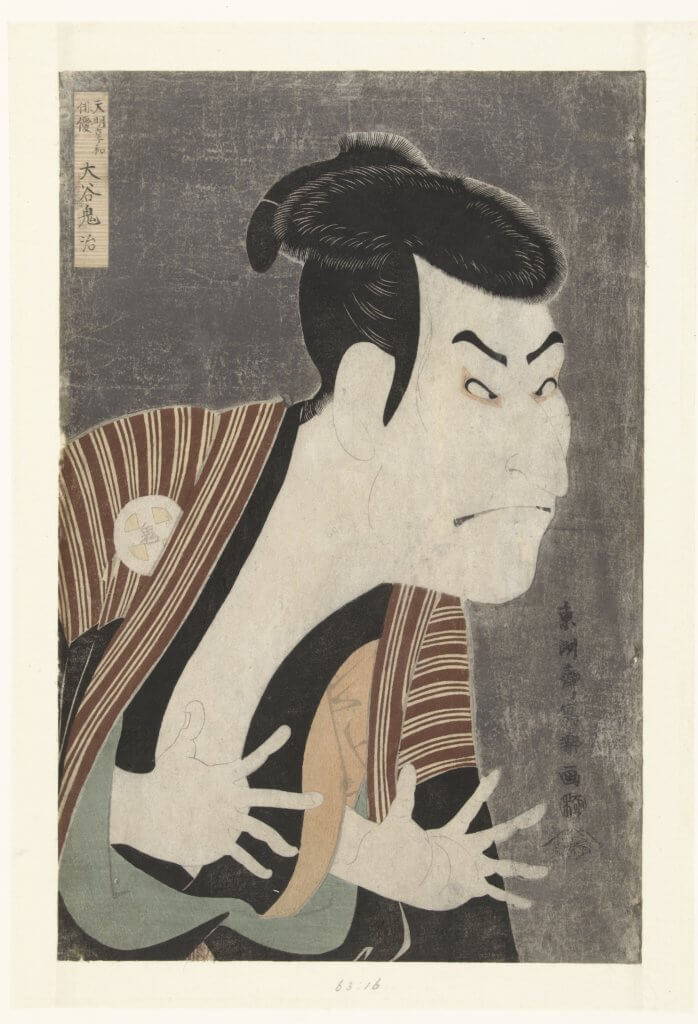

蔦屋重三郎は、喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽といった才能あふれる絵師を見出し、彼らの作品を世に送り出しました。

特に多色刷りの浮世絵の出版に注力し、その質の高さと美しさで多くの庶民の心を掴みました。

洒落本の出版

江戸文化を反映した娯楽小説「洒落本」を積極的に出版しました。

これらの作品は、吉原遊郭を舞台とした軽妙なストーリーが特徴で、ユーモアや洒落を交えた内容が庶民に支持されました。これにより、大衆文化の発展に寄与しました。

出版文化の革新

重三郎は、当時としては革新的な編集方針を持ち、読者の需要を的確に捉えた作品づくりを行いました。

斬新なデザインやテーマを取り入れ、浮世絵や戯作(娯楽小説)を通じて江戸文化そのものを形成しました。

背景と経営手腕

江戸時代の文化的背景

蔦屋重三郎の成功は、江戸が商人や町人文化の中心地として繁栄していた時代背景と深く結びついています。

この時代には文化や娯楽への需要が急速に高まり、出版業が隆盛を極めました。

彼はその流れを巧みに捉え、事業を拡大していきました。

選書と発掘力

多くの作家や絵師を見出し、彼らの才能を広める役割を果たしました。

例えば、喜多川歌麿や東洲斎写楽など、現在でも名高い芸術家たちの作品が世に広まるきっかけを作りました。

卓越した経営手腕

蔦屋重三郎の優れた経営能力は、作家や絵師からの信頼を得るだけでなく、出版事業を成功させる原動力となりました。

彼が支援した芸術家たちの名作は、彼の企画力やマーケティングの成功を物語っています。

洒落本とは?

洒落本(しゃれぼん)は、江戸時代中期に流行した娯楽小説の一種です。

- 特徴:吉原遊郭を舞台に、遊女との会話や遊興の様子を軽妙な筆致で描いた内容。

- 内容:洒落やユーモアが随所に織り込まれ、当時の庶民の生活や感覚を反映した作品。

- 意義:江戸文化を象徴する娯楽作品として、当時の社会や文化を知る上で貴重な資料となっています。

現代への影響

蔦屋重三郎の功績は、単なる商業的成功にとどまらず、江戸時代の文化そのものを形成する一端を担いました。

- 彼が発掘し支援した作家や絵師の作品は、日本文化を象徴する存在となり、現在もその影響は続いています。

- 彼の挑戦的な姿勢や創造性は、現代の出版業界にも通じるモデルであり、時代を超えて評価されています。

蔦屋重三郎は吉原生まれか?

蔦屋重三郎(本名:喜多川柯理) は、1750年(寛延3年)1月7日(旧暦)、江戸の新吉原(現在の東京都台東区千束)で生まれたとされています。

新吉原は、当時幕府公認の遊郭として栄え、多くの文化や芸術が発展した地域でした。

彼の父、丸山重助 は尾張出身で、母の 廣瀬津与 は江戸生まれでした。

蔦屋重三郎は7歳のときに両親が離婚し、その後、喜多川家の養子 となります。

喜多川家は新吉原で茶屋を営んでいた家系で、彼が名乗った屋号「蔦屋」も、この家の伝統に由来しています。

吉原で育った影響

新吉原で育ったことは、蔦屋重三郎の感性や経営手腕に大きな影響を与えました。

吉原は遊郭としての側面だけでなく、芸術や文化の発信地としても知られており、多くの文人や絵師が集う場所でした。

幼少期から吉原の多様な文化や人々の嗜好に触れることで、彼の出版活動の基盤が築かれたと考えられます。

文化と出版業の発展

蔦屋重三郎は吉原の影響を受け、後に浮世絵や洒落本の出版を通じて江戸文化を広める重要な役割を果たしました。

彼が手がけた出版物には、吉原の情景や風俗が色濃く描かれており、そのリアリティが多くの庶民に受け入れられました。

蔦屋重三郎の生涯年表

| 年代 | 年齢 | 出来事 |

|---|---|---|

| 1750年(寛延3年) | 0歳 | 江戸新吉原に生まれる。本姓は丸山、のち喜多川家の養子となる。 |

| 1757年(宝暦7年) | 7歳 | 両親が離婚し、喜多川家の養子となる。「蔦屋」の屋号を引き継ぐ。 |

| 1773年(安永2年) | 23歳 | 吉原大門口に書店を開業し、出版業を開始。遊女評判記『一目千本』を刊行。 |

| 1775年(安永4年) | 25歳 | 吉原細見『籬の花』を出版し、注目を集める。 |

| 1777年(安永6年) | 27歳 | 書肆(出版社)として独立し、本格的に出版業を展開。 |

| 1783年(天明3年) | 33歳 | 丸屋小兵衛の株を買い取り、日本橋通油町に進出。地本問屋として拡大。 |

| 1787年(天明7年) | 37歳 | 喜多川歌麿との協力で多くの浮世絵を出版し、浮世絵出版のトップに立つ。 |

| 1791年(寛政3年) | 41歳 | 山東京伝の洒落本を出版し、寛政の改革で幕府から処罰を受け、財産の半分を没収される。 |

| 1794年(寛政6年) | 44歳 | 東洲斎写楽の役者絵を出版し、再び注目を浴びる。 |

| 1797年(寛政9年) | 47歳 | 脚気により死去。正法寺(東京都台東区)に埋葬される。 |

蔦屋重三郎の家系図

丸山重助(父)──廣瀬津与(母)

│

├──喜多川家(養家)──蔦屋重三郎(本名:喜多川柯理)

│

├──(実子なし)

│

└──番頭 勇助(養子、2代目蔦屋重三郎)

│

├──(詳細不明、子孫の記録は乏しい)

家系図の詳細

- 丸山重助(父)

- 出身地:尾張

- 職業:不明だが、吉原の環境に関連した仕事に従事していた可能性。

- 廣瀬津与(母)

- 吉原の出身で、茶屋を営む喜多川家と縁が深かった。

- 喜多川家

- 吉原の茶屋を営む商家。蔦屋重三郎は養子として迎えられ、「蔦屋」の屋号を引き継いだ。

- 蔦屋重三郎

- 養子として喜多川家に入り、出版業で成功を収めた。

- 実子はおらず、番頭の勇助を養子に迎えた。

- 勇助(2代目蔦屋重三郎)

- 初代重三郎の没後、家業を引き継ぎ「蔦屋重三郎」を襲名。

- 北斎の『潮来絶句集』などを出版するも、幕府の取り締まりを受けた記録がある。

- その後の子孫に関する記録は乏しい。

注意点

- 家系図における「実子なし」「養子関係」以降の詳細は、史料がほとんどなく、現代に至る子孫が存在するかは明確ではありません。

- 江戸時代には養子縁組が一般的で、血縁にとらわれず家業を継ぐケースが多く見られました。

年表でたどる蔦屋重三郎と浮世絵師の軌跡

| 浮世絵師名 | 生年 | 没年 | 関係 | 関係開始時の浮世絵師の年齢 | 関係開始時の蔦屋重三郎の年齢 | 関係年代 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 鈴木春信 | 1725 | 1770 | 交流 | 45 | 15 | 宝暦 |

| 歌川豊春 | 1735 | 1814 | 師匠 | 43 | 17 | 宝暦 |

| 鳥居清長 | 1752 | 1815 | 出版協力 | 30 | 28 | 明和 |

| 喜多川歌麿 | 1753 | 1806 | 出版協力 | 25 | 27 | 安永 |

| 葛飾北斎 | 1760 | 1849 | 出版協力 | 28 | 32 | 天明 |

| 東洲斎写楽 | 不明 | 不明 | 出版協力 | 不明 | 不明 | 寛政 |

| 菱川師宣 | 1618 | 1694 | 活動時期が異なる | 該当なし | 該当なし | 寛永 |

蔦屋重三郎の妻は誰ですか?

蔦屋重三郎の妻については、歴史的な記録がほとんど残されておらず、その詳細は謎に包まれています。

一部の資料では、彼の妻の名前が「およう」と記されることがありますが、それ以上の具体的な情報は確認されていません。

記録の不足とその背景

江戸時代の史料では、女性に関する記録が少なく、商人や文化人の妻に関する情報も断片的です。

これは、当時の社会的な価値観や、歴史的に女性の役割が記録の対象外とされてきた背景が関係しています。

そのため、蔦屋重三郎の妻についても具体的な情報がほとんど伝わっていません。

蔦屋重三郎の処罰とその背景

蔦屋重三郎が処罰を受けたのは、1791年(寛政3年)、幕府の厳しい出版規制に抵触したためです。

当時は、松平定信による「寛政の改革」が進められ、贅沢や娯楽を抑制し、社会秩序を保つことが重視されていました。

その一環として、出版物の内容も厳しく検閲されていました。

問題視されたのは、彼が出版した洒落本(しゃれぼん)と呼ばれる娯楽小説です。

具体的には以下の3冊が挙げられます:

- 『仕懸文庫(しかけぶんこ)』

- 『錦の裏(にしきのうら)』

- 『娼妓絹籭(しょうぎきぬざし)』

これらの洒落本は、吉原遊郭の情景や風俗を題材にし、洒落や風刺を交えた内容が庶民に人気でした。

しかし、幕府は「風紀を乱す」と判断し、出版禁止としました。

処罰の内容と影響

蔦屋重三郎には「過料」(罰金)として財産の半分が没収される処罰が下されました。

また、彼と協力していた洒落本作家の山東京伝も、手鎖50日という刑罰を受けています。

この処罰は、重三郎にとって経済的な打撃だけでなく、商人としての信用や名誉にも影響を与えました。

財産没収後の挑戦と功績

処罰後、重三郎は事業の縮小を余儀なくされましたが、それでも出版活動を続けました。

特に1794年(寛政6年)には、東洲斎写楽の役者絵を手がけ、彼の才能を世に広める重要な役割を果たしました。

また、葛飾北斎とも協力し、彼の初期の作品を世に送り出しました。

重三郎の活動は、幕府の規制を超えて庶民の支持を集め、江戸文化を豊かにする一助となりました。

重三郎の挑戦的な姿勢と、文化を広める情熱は、後世の出版業者や芸術家たちにとって模範となり、現在もその功績が語り継がれています。

蔦屋重三郎 死因に関する記録と謎

蔦屋重三郎の死因について

蔦屋重三郎(本名:喜多川柯理)は、1797年5月31日(寛政9年5月6日)、47歳で亡くなりました。

彼の死因について、最も一般的な説は**脚気(かっけ)**です。

脚気とは 脚気は、ビタミンB1の欠乏によって引き起こされる病気で、江戸時代には「江戸患い」とも呼ばれていました。

主に白米を主食とする生活が原因で、栄養バランスが偏った食生活が発症の引き金となります。

蔦屋重三郎も、裕福な生活を送りながら白米中心の食事を続けていたため、ビタミンB1が不足し、脚気を発症したと考えられています。

当時の医療技術では脚気の治療法が確立されておらず、多くの人々がこの病気で命を落としていました。

補足情報としての他の説 一部の研究者の間では、蔦屋重三郎の死因として以下の可能性が挙げられることもありますが、具体的な証拠は見つかっていません。

- 梅毒: 当時、梅毒は流行していました。

- 過労: 出版業における多忙な生活が原因とする説がありますが、医学的記録は残っていません。

蔦屋重三郎の子孫は現在もいるのか?

蔦屋重三郎の子孫については、記録が非常に限られており、現代において彼の直系の子孫が存在しているかどうかは明らかではありません。

ただし、いくつかの史料によると、彼には実子がいなかったとされ、番頭の勇助を養子に迎えたという記録が残っています。

この勇助が二代目蔦屋重三郎を襲名し、家業を継ぎました。

二代目以降の活動

二代目蔦屋重三郎は、葛飾北斎の狂歌本『潮来絶句集』を出版するなど、初代の出版事業を引き継ぎました。

しかし、その出版物が「装丁が華美すぎる」として幕府の取り締まりを受けたという記録もあります。

この出来事からも、二代目が初代の挑戦的な出版方針を受け継ぎ、江戸文化を発展させる活動を続けたことがわかります。

その後、蔦屋重三郎の名前は四代目まで引き継がれたとされていますが、詳しい系譜や活動内容についての記録は乏しい状況です。

子孫の現在について

蔦屋重三郎の家系がその後どのように続いたのか、現代に子孫がいるのかについての詳細な記録は見つかっていません。

江戸時代には、家業を継がない場合、養子縁組や別の姓を名乗ることが一般的でした。

そのため、蔦屋一族が別の形で家系を続け、現代に至る可能性も否定できません。

また、幕府からの処罰により財産を没収された影響で、家業が衰退し、その後の家系が不透明になった可能性も考えられます。

蔦屋重三郎とTSUTAYAの関係

TSUTAYAの名称は、創業者である増田宗昭氏の祖父が営んでいた置屋の屋号「蔦屋」に由来しています。

また、江戸時代の出版業者である蔦屋重三郎にあやかったという説もありますが、これは後から付けられた由来とされています。(参考:ココン東西)

このように、TSUTAYAの名称は増田氏の家業の屋号から採用されたものであり、蔦屋重三郎との直接的なつながりはありません。

しかし、蔦屋重三郎が江戸時代に文化を牽引したように、TSUTAYAも現代において文化やエンターテインメントの発信地として貢献するという思いが込められています。

蔦屋重三郎の墓所はどこにある?

蔦屋重三郎(本名:喜多川柯理)の墓所は、東京都台東区東浅草にある正法寺(誠向山正法寺)です。

この寺院は、江戸時代から続く由緒ある菩提寺であり、重三郎の生涯を記念する場となっています。

正法寺と蔦屋重三郎の墓碑

1797年(寛政9年)に47歳で亡くなった蔦屋重三郎は、当時この正法寺に埋葬されました。

しかし、火災や震災、空襲などの影響で元の墓石は失われてしまいました。

現在、正法寺には新たに建てられた蔦屋家(喜多川家)の墓石と、蔦屋重三郎とその母を顕彰する墓碑が存在しています。

墓碑には、重三郎の本名である**「喜多川柯理(きたがわ かり)」**の戒名「幽玄院義山日盛信士」が刻まれています。

また、墓碑の「墓碣銘(ぼけつめい)」は、重三郎と親交の深かった文人、石川雅望(宿屋飯盛)や大田南畝(蜀山人)によって作成されたものです。

石川雅望は重三郎をこう評しています:

「その人となりは、志、人格、才知が殊に優れ、小さな事を気にもかけず、人には信頼をもって接した」

さらに、雅望が重三郎の訃報を聞いた際の心境も記されています:

「自分は十里を離れたところに居て、この訃報を聞き、畏れの心と共に心底驚いた。まさに悲痛の極みである」

こうした記録から、重三郎が多くの人々に慕われていた人物であることがわかります。

正法寺の魅力

正法寺は、江戸三大毘沙門天の一つである「開運大毘沙門天」を祀る寺院としても知られ、静かな雰囲気と歴史的な趣を持つ場所です。

訪れる人々に江戸時代の文化と歴史を感じさせる環境が整っています。

また、正法寺では墓碑に刻まれた碑文の現代語訳が配布されることがあります(事前に確認をおすすめします)。

これを読むことで、蔦屋重三郎の生涯と人柄にさらに深く触れることができます。

アクセス情報

- 住所:東京都台東区東浅草1-1-15

- 最寄り駅:

- 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩約10分

- 都営バス「東浅草」停留所から徒歩約5分

正法寺は浅草や谷中といった観光地にも近く、歴史散策の一環として訪れるのに最適なスポットです。

訪問時の注意点

正法寺は、一般の方も訪問可能ですが、寺院の規則を守り、歴史的遺産を尊重することが大切です。

静かに参拝し、他の参拝者や寺院関係者に迷惑をかけないよう心がけましょう。

蔦屋重三郎の死因:まとめ

- 蔦屋重三郎は江戸時代中期に活躍した出版プロデューサーである

- 吉原で生まれ育ち、自由な発想と商才で成功を収めた

- 喜多川歌麿、葛飾北斎など、多くの有名絵師を世に送り出した

- 多色刷りの浮世絵や斬新な洒落本など、質の高い出版物を制作した

- 寛政の改革により、洒落本の出版で処罰され財産を半分没収された

- 蔦屋重三郎の妻に関する情報はほとんど残されていない

- 実子はおらず、番頭の勇助を養子に迎えた

- 蔦屋の名は四代目まで受け継がれたが、子孫に関する情報は少ない

- 現代のTSUTAYAとの直接的な関係はない

- 蔦屋重三郎の墓は東京都台東区谷中の天王寺にある

- 死因は脚気とされているが、梅毒や過労死などの説もある

- 47歳という若さで亡くなった

- 彼の死は、当時の文化界に大きな衝撃を与えた

- 挑戦する精神と文化への貢献は、現代でも高く評価されている

- 蔦屋重三郎は、江戸時代の文化を大きく発展させた人物として後世に名を残している